読み物「密約」検証結果外伝 若泉 敬─知られざる「密使」の苦悩

自決前、親友から届いた「弔辞」

抱き続けた沖縄への自責の念

「核の再持ち込み密約」を1994年に著作『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』で公表したものの、世の中からは黙殺された。若泉敬はまもなく、命を絶つ覚悟を親友に明かす。佐藤栄作首相の「密使」として密約を結んだとはいえ、沖縄を裏切ったとの思いが消えなかった。慰霊の旅を終えると、そのときは来た──。

本誌 諸永裕司

晩年は、それが口癖だった。

「余命」

国際政治学者の若泉敬は「密使」として1972年の沖縄返還を実現させると、死を見すえるようになる。

沖縄の人々を裏切って、核の再持ち込み密約を結んだ。返還のためには必要だったと考えたいが、はたして正しかったのか──

自責の念にとらわれていた。

94年5月、交渉の舞台裏を詳細につづった『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』を世に問う。その7カ月後、福井県鯖江市の自宅を訪ねてきた友人の池田冨士夫を前に、やはり「余命」という言葉を口にした。

生きるべきか、生かざるべきか。死をほのめかす若泉に、池田は思わず、たずねた。

「やはり、沖縄か」

「そうだ。僕は沖縄に殉じた」

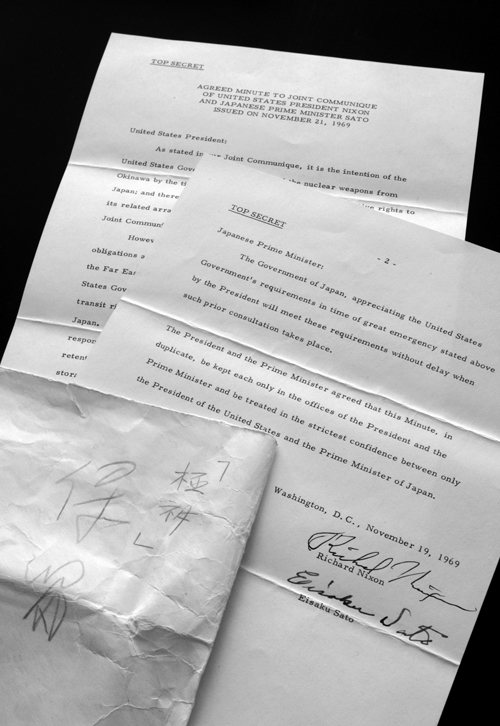

69年11月21日。

佐藤栄作首相とニクソン大統領が共同声明で「72年の沖縄返還」に合意した。海の向こうでの歴史的な瞬間を、テレビの特別番組が伝えている。両首脳の映像を見ながら、若泉は、生涯のもっとも重要な仕事を成し終えたと感じていた。

〈精神の静かなる昂揚が収まると同時に、外交交渉上“代償”を支払わざるをえなかったことへの責任感が重くのしかかってくるのを覚えた〉(『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』)

夜明け前、若泉は東京・荻窪の自宅を出て靖国神社へ向かった。

〈境内は森閑とし、人影はほとんど見られなかった。(略)沖縄で戦い、沖縄で死んでいった許多の人々を想った。また、民族、国籍を問わず、あの戦争で生命を喪った無数の人々のことが胸中をよぎった〉

若泉は黙祷を捧げる。

〈「まもなく、そして間違いなく、皆さまの沖縄が祖国に還ってくることになりました」

深いところから込み上げてくる感動のうねりは抑えようがなかった。嗚咽は慟哭となった〉

1カ月ほどして、若泉は沖縄の南部戦跡を訪ねた。「密使」としての最後の儀式でもあったのだろう。

晩年、若泉の秘書役を務め、『他策──』の著作権を受け継いだ福井県商工会議所専務理事の鰐渕信一(62)のもとには、池田から送られた8通の手紙が残っている。

《若泉は昭和四十四年末、沖縄返還の日米共同声明が成功裡に発表された当日、暁闇の靖国神社の神前に於いて沖縄に殉ずる事を誓っている。それは、百万の沖縄同胞の希望を裏切ったとする有事核の再持込みの密約の締結を推進した、その直接担当者としての“背信行為”に対い(ママ)する責任感に由来するものであった》

池田の文章はこう続く。

《それ以降の人生は若泉にとっては如何にして死ぬべきかを模索し、方策を定め、それを実践するための死生観に基ず(ママ)く苦行・精進の日々であった。それが若泉にとって死を全うするための生き方であった。その完結が“他策”の公刊であった》

これは、若泉邸を2度目に訪れた直後に送られた手紙の一節である。

池田が再訪したのは95年1月23日。そのときの様子を、手紙をもとに再現してみよう。

鯖江駅で出迎えた若泉は開口一番、こう告げる。

「帰りの列車を予約しておこう」

着いたばかりだというのに、あたかも追い立てるかのように言った。そして、午後5時すぎの特急を押さえた。

自宅に着いても、若泉は脈絡なく話を続けた。ゆっくり言葉を交わすこともできない。落ち着かないまま時がすぎる。若泉は、かつて靖国神社で拾ったという桜の押し花を手渡すと、タクシーを呼んだ。

池田は仕方なく玄関で靴を履き、鞄を手に立ちあがった。そのとき、若泉は茶碗をふたつもってきた。そして、一升瓶から清酒を注ぐ。

「それでは……」

若泉に促されるまま盃を乾した。それはまるで《死への出陣の儀式》のようだった。

《今回の再会についての兄の言動は、始めから終りまで終始常識では考へられない異常と感じられる事の連続でした》

池田からの手紙によれば、この日、若泉は、こう話している。

「64歳の自分は、あまりに永く生きすぎた」

『他策──』という題名を引いた『蹇蹇録』の著者で外相だった陸奥宗光が53歳、心酔していた同郷の橋本左内は25歳で亡くなっている。尊敬するふたりと比べて、みずからの人生は長すぎた、という。

若泉は遠からず、みずから命を絶つだろう。その予感が確信に変わった。池田は再訪問の5日後、若泉に宛てて「弔辞」をしたためた。

《若泉の日常は、学生時代からストイックそのもの、修行僧のそれであった。潔癖なまでに心の清潔を尚ぶ人であった》

その過剰なまでの純粋さが、みずからを追いつめていく。

《“若泉、君は殉ずる事によって、自分の死を飾らうとしていたのではないか。”私は生きている間にこの質問に対い(ママ)する若泉の返事を聞いておきたかった》

生きるべきか、死ぬべきか。そう問われた池田は、苦しげな心中を明かしている。

《私は兄を心友と目し、畏友と敬している。そして兄も心友であると言って呉れた。その私が、兄の生死について、死と答へる訳け(ママ)がないではないか。(略)若泉、生きるべきだ、そう言ったとしたら、それは兄にとっても極めて困難なものである。果してそれが出来るかどうか》

池田は書きながら、涙が止まらなかった。

《心友と感謝されながら、私にはその友人に手を差し伸べる事も出来ない。無念である。こんな悲しい事ばかりが人生なんだらうか。兄と私との友情とはこんな無力なものなんだらうか。又た(ママ)会へる日があるだらうか》

弔辞を書き終えたのは土曜日だった。死なないでくれ。そう願いながら迎えた月曜日の朝7時、池田は若泉の携帯を鳴らした。

電話はつながったが、若泉は出ない。もしかして、と胸騒ぎがする。1回、また1回とベルが鳴る。いつもなら、2回か3回で取るのに、呼び出し音が続く。10回近く鳴ったとき、ようやく若泉が出た。

「きょう速達を出すから、何をするにしても、それを読んでからにしてくれ。それを読むまでは何もするなよ。いいな」

池田は早口でそれだけ告げた。速達が着くまでは生きている──。ソファに座り込むと、池田はしばらく動けなかった。

まもなく、弔辞を受け取った若泉から〈恐るべき的確さに身震いした〉と返事がきた。そこには、こうも書かれていた。

〈実はこちらで御覧になって戴きたいものがあるのです〉

翌2月3日、池田は三度、鯖江を訪れている。

「無畏無為庵」と称する自宅の2階には、24畳のリビングがある。若泉は、いくつも並ぶ地球儀のなかでもっとも大きいものの横に立った。

「池田君、この地球儀はアメリカでしか作れないんだよ。日本で作れないものは、ジャンボ・ジェット機とこの地球儀だけなんだ」

若泉はそう言って、胸の高さまである地球儀の灯をつけた。

「池田君、これが一番いいよ。これで決まった。武士の一言だ」

若泉は、池田への贈りものを選ぶと、笑顔を見せた。それが、顔を合わせた最後となった。

この直前、池田は衝撃的な告白を聞いていた。

『他策──』を出した前年の6月23日、若泉は喪服姿で沖縄・摩文仁の丘を訪れた。沖縄戦が終結した「慰霊の日」。約18万人の遺骨が納められる国立沖縄戦没者墓苑の碑の前で手を合わせ、頭を垂れた。このとき、みずから命を絶つ覚悟だった──そう打ち明けたのだ。

じつは、飛行機の切符は片道しか手配せず、事前に「歎願状」もしたためていた。

〈拙著の公刊によって沖縄県民の皆様に新たな御不安、御心痛、御憤怒を惹き起した事実を切々自覚しつつ、一九六九年日米首脳会談以来歴史に対して負っている私の重い「結果責任」を執り、武士道の精神に則って、国立沖縄戦没者墓苑において自裁します〉

しかし、徹夜して何度も書き直した歎願状はなぜか自宅に忘れていた。

「何かもっと大きな力がそうさせたのかもしれない。そうとしか考えようがない」

その言葉を、池田は震えるような思いで聞いた。

若泉はこのとき、国立沖縄戦没者墓苑の慰霊碑の前で、あるジャーナリストと会った。「琉球放送」記者の具志堅勝也(55・現「琉球朝日放送」報道制作局長)。メディアの取材には一切口をつぐむなか、唯一、言葉を交わす相手だった。

「いまは取材は受けませんが、お会いするだけなら。いつか、時期がきたらお話しできるかもしれません」

若泉はみずから電話をかけて面会を取りつけると、慰霊式典の終わった夕刻に姿を見せた。具志堅は短く言葉を交わすと、墓参する姿を写真に収めて引き揚げた。実際には思いとどまるが、このとき自裁する覚悟だったとは知らなかった。

その後も、沖縄行脚は続く。

(95年6月、山岸豊治氏撮影)

戦後50年となる95年、若泉は、皇室御用達でもあるハーバービューホテルに滞在する予定だった。最上階の部屋を半年前から押さえていた。ところが、1週間ほど前になって、沖縄県警の警備担当者から連絡が入った。

「別のホテルに移っていただけませんでしょうか」

聞けば、村山富市首相や土井たか子・衆院議長(いずれも当時)らの沖縄訪問が急に決まったという。

「パフォーマンスで来るような政治家にあけるつもりはない」

結局、最後まで譲らなかった。

沖縄戦では県民の約4人に1人が亡くなったとされ、亡骸があちこちに埋まったままになっている。

遺骨収集の現場にも、若泉は足を運んだ。

本島南部・糸満市にあるガマ(洞窟)へ案内したのは、半世紀にわたってひとりで遺骨収集を続ける那覇市の国吉勇(70)だった。ジャーナリストの具志堅が橋渡しした。

ジャングルのような樹林を分け入った奥に、入り口はあった。落盤の恐れもあるガマの中はひんやりとしている。

作業着でヘルメットをかぶった若泉は地を這いながら、国吉に続いた。ようやく立てるほどのところまで進むと、地面を掘る。ロウソクの火を頼りに、スコップを立てた。

一心不乱に掘り進めると、まもなく白っぽい骨が現れた。長さ40㌢ほどの大腿骨。若泉はその骨を胸に抱くと、静かに目を閉じた。

このとき、若泉は「ヨシダ」と名乗っていた。それは、若泉がキッシンジャーと国際電話で話すときに使ったコードネームだった。

若泉は628㌻に及ぶ『他策──』の最後に、こう記している。

〈心眼を開き、心耳を澄ませば、私の魂の奥深く静かに喚(よ)びかけてくるこの人柱たちの祈りの声を、私は、否、われわれは、これ以上黙殺してよいのだろうか。(略)拙著の公刊を、“永い遅疑逡巡の末”ここに決断するに至ったのは、まさに私のその塞き止め難い想念のなさしめる業に他ならない〉

その言葉どおり、光が閉ざされたガマの中で、死者の声に耳を澄ませた。それは、みずから死を選ぶ1年ほど前のことだった。

しかし、そんな若泉に対して、池田は疑問を投げかけていた。再び、手紙を引用する。

《沖縄に殉ずる。そう決断を下した理由は、沖縄百万の同胞の真の期待を裏切って、有事核の再持込みの日米両首脳の密約成立に加担したと言う、若泉の潔癖なまでの責任感である。沖縄百万の同胞は、現に生存し、米軍の大軍事基地の中にあって、戦後五十年を経た今日、いまだに苦難の生活を強いられている。そして若泉が裏切った人々とは現存の沖縄県民であって、被災して亡くなった一般住民の九万人、或いは日米両軍を合せての二十一万の戦死者・戦没者ではない筈である》

向き合うべきは沖縄戦の犠牲者ではなく、いま米軍基地に苦しむ人々ではないか、と問いかけたのだ。

《若泉の沖縄に殉ずると言う純粋な心情が創り出す大きな矛盾である。(略)これでよかったのか!と若泉に言いたかった》

池田はさらに、たたみかける。

《若泉は“他策”公刊を終ったあと、直ちにその本拠を沖縄に移し、住民票を持つ、実在の一人の沖縄県人として、沖縄にその骨を埋めるべきであった。(略)“他策”の著者、国際政治学者若泉敬が本拠を移し、一県民として住民票を持ち、その骨を沖縄に埋めたとするならば、その事実だけで若泉は日本の歴史を動かす原動力となり得た筈であった》

当時の沖縄県知事、大田昌秀は『他策──』が出版されるとすぐ、話を聞かせてもらえないか、と若泉に連絡している。沖縄返還前には、ともに学者として会議で席を並べたこともあった。しかし、若泉からは丁重な断りが届いた。

〈本に書いてあることがすべてです〉

大田は途方に暮れた。

「問い合わせたものの、答えてもらうことはできませんでした」

沖縄県議会で、そう答弁した。県議たちも、重ねて声を上げようとはしなかった。

ところが、若泉には秘かに沖縄に出向く心づもりがあった。

遺骨収集をアレンジするなど、若泉の信頼を得ていた具志堅は、こう打ち明けられていた。

「覚悟していたものの、国会から証人として呼ばれることはなかった。でも、もし(沖縄の人々の総意として)沖縄の県議会から招かれれば、断れない」

その意向を知り合いの県議に伝えれば、若泉招聘は実現する。そうすれば、〈天下の証言台に立つ〉という若泉の願いは叶えられる。

それだけではない。

日米安保条約とは何か。

沖縄の基地負担は必要か。

そもそも、日本はどんな国をめざすべきなのか。

そうした議論が深まる契機にもなるはずだ。自民党単独政権が崩れ、村山連立内閣ができていた。

ただ、若泉からは、具志堅と接触していることは他言しないよう、強く言われていた。もし、県議に働きかければ公になってしまう。

とはいえ、約束を破ってでも伝える価値はある。

葛藤の末、具志堅は沈黙を選んだ。決め手となったのは、かつて若泉から言われたセリフだった。

「私はあなたを信じています。たとえ裏切られても、あなたを恨みません。それは、あなたを信じた私の不徳の致すところですから」

結局、若泉が沖縄県議会で証言することはなかった。

翌年の春を前に、若泉は日本最西端の与那国島へ渡った。『他策──』の英訳版に寄せる序文を書くためだった。滞在した民宿は偶然にも、「ホワイトハウス」といった。白く塗った壁がその由来というものの、若泉は不思議な縁を感じていた。

鯖江に戻った3カ月後、訃報が届いた。若泉の死をだれよりも案じていた池田が脳腫瘍に倒れた末、6月19日に息を引き取ったという。

その4日後、若泉は沖縄に向かった。すい臓がんで、告げられた余命はすぎていた。それでも、4度目の、そして最後となる慰霊を済ませた。

故郷に帰り、再び入院する。衰弱が激しかった。まもなく、みずから望んで自宅に戻った。

その2日後の96年7月27日。

関係者6人が若泉邸に集まり、英訳版出版のための“合意議事録”に署名した。若泉はおだやかな笑みを浮かべた。

その直後、みずから命を絶った。晩年、秘書役を務めていた鰐渕によると、地球儀が並ぶ2階のリビングで青酸カリを口にしたという。66歳だった。

まもなく、宮内庁から電話が入った。若泉とは長く親交があり、ともに沖縄に心を寄せる天皇陛下から、お悔やみの言葉が伝えられた。

長男の聡一郎(50)は、父の死に目には会えなかった。それどころか、『他策──』を出版する半年ほど前に、絶縁を言い渡されていた。

93年の大晦日に突然、次のような手紙を受け取った。

〈猶今後は、ひなを(亡妻)への供花を鯖江へ贈られることを、当方で固く辞退します〉

これを最後に、若泉は音信を絶った。遺産も残さなかった。その理由は定かではない。聡一郎はいまだに、父の心中を測りあぐねている。

その後、聡一郎は、父がつけてくれた「耕」から正式に改名した。父母にあやかりたいという願いを込めた「聡」と、ふたり兄弟の長男らしくという意味の「一郎」をあわせた。

いま、東京都内の会社に勤め、経理畑を歩んでいる。

「父は大きすぎる存在でした」

その父が殉じた沖縄はいまも、米軍基地の負担にあえいでいる。

(文中敬称略、おわり)

(編集者注・以上は週刊朝日2010年3月19日号と3月26日号に掲載されたものです。朝日新聞社に無断で転載することを禁じます)

現代プレミアブログ

現代プレミアブログ